HENRY MURGER - « Scènes de la Vie de Bohème » (1851)

- Dorian Brumerive

- 4 nov. 2024

- 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 5 nov. 2024

Les « Scènes de la Vie de Bohème » d’Henry Murger furent un monument de la littérature de la seconde moitié du XIXème siècle, pas seulement en France mais dans toute l’Europe, au point que le compositeur italien Gioacomo Puccini, en tira son célèbre opéra.

Pourtant, ce ne fut pas Murger qui inventa cette « vie de bohème », même si son livre en fut sans doute le premier témoignage direct. « La vie de bohème » était à la base une expression péjorative inventée précisément par les gens qui ne menaient pas une vie de bohème, et qui qualifiaient d’abord ainsi les étudiants férus de poésie qui passaient plus de temps à se prélasser dans les prés qu’à travailler, avant de désigner toute sorte de marginal improductif, à l'image des bohémiens qui ont inspiré l'expression, et enfin, plus tardivement, les artistes. L’expression actuelle « bourgeois bohème » ou « bobo » est d'ailleurs le long aboutissement de cette tradition bien française de l’épithète perfide.

L’expression « vie de bohème » est probablement née en France au XVIIème siècle. La première mention connue se trouve dans un écrit de 1659 de Gédéon Tallemant des Réaux. Mais c’est sous la Restauration qu’elle se popularise, et surtout devient enfin la revendication d’une jeunesse goguenarde, héritière de l’esprit cynique des Incroyables et des Merveilleux, leurs aînés, qui avaient assisté à la fin de la Révolution, et à la chute de Napoléon, et en tiraient une attitude moqueuse.

En 1830, ce fut la bataille d’Hernani, et la mainmise du Romantisme sur la création artistique. Il s’en dégagea par mimétisme une nouvelle manière de vivre qui toucha néanmoins principalement la jeunesse dorée, et la porta vers un hédonisme sensuel et très éloigné des devoirs sociaux, moraux et religieux. Mais au bout d’une décennie, la génération suivante, celle d'Henry Murger, eut paradoxalement moins de soucis pour obtenir une reconnaissance, mais plus de difficultés à vivre du fait de la concurrence.

Car en réalité, depuis le début, il n’y a qu’une ville pour la bohème : Paris. Et Paris est certes très grand, mais dès lors que les bohèmes de province s’y retrouvèrent, alors tous les représentants de la bohème en furent réduits à vivre de manière extrêmement précaire.

C’est de cette expérience que s’est nourri Henry Murger, alors poète amateur, appartenant à ce que l’on appelait un « cénacle » ou plus souvent un « phalanstère », c'est-à-dire un groupe d’amis partageant une activité artistique commune, rêvant de fonder une école artistique ou une esthétique nouvelle, mais qui sont généralement des talents médiocres ou ordinaires, qui ne s’acharneront à créer que jusqu’à ce que la misère les jette à la rue ou étouffe leur orgueil.

Ces bohèmes des années 1840 furent également beaucoup moins issus des hautes classes, car l’art se démocratisa grandement sous Louis-Philippe. Qui plus est, les échecs artistiques étaient désormais connus, les familles ne voyaient plus d’un bon œil que le petit dernier se prenne pour un génie de la plume, du pinceau ou de la partition. Ce fut le début du cliché de l’artiste "maudit", seul contre tous, en rupture avec sa famille, opposée à sa vocation au nom de la raison ou des bonnes moeurs.

Ce fut précisément le cas d’Henry Murger. Lui-même était issu d'un milieu très modeste. Il perdit à l’adolescence une mère qui l’avait toujours adulé et couvé, et se fit rapidement rudoyer par son père, qui estimait qu’un homme doit travailler de ses mains, et qui d'ailleurs ne voulut jamais admettre le talent de son fils. Mais les mains d’Henry Murger étaient faites pour les soies, celles des plumes et celles de la peau des femmes, chez lesquelles, indirectement, il rechercha toute sa vie la douceur protectrice de sa mère défunte.

Henry Murger était pourtant un homme qui possédait un véritable talent d’écrivain, mais il n’était pas un mondain, ni un décadent. Il aimait les plaisirs simples et naturels, qui sont déjà compliqués à obtenir quand on vit dans la misère : la bonne chère, le vin de qualité, les jolies filles, la vie de couple, et le tabac, surtout : il tête la pipe du matin au soir, sans soupçonner qu’il mourra bien jeune de cet excès.

Henry Murger demeura donc, durant des années, un de ces innombrables plumitifs qui écrivaient, dans les journaux, des articles plus ou moins sur commande, qui ne lui ouvrirent pas pour autant les portes du journalisme et de l’édition. Comme ses amis, il vivotait, il était volontiers exploité par ceux qui l’engagaient et qui le payaient le moins possible.

C’était un homme petit, rondouillet, pas très beau et précocement chauve, qui se cachait derrière une barbe touffue, ne laissant paraître que ses yeux, des grands yeux bouleversants de mal-aimé et d’enfant rejeté, qui paradoxalement, lui permirent de séduire beaucoup de jeunes femmes. L’écrivain Champfleury, qui faisait alors partie de son phalanstère, rapportera après sa mort qu’Henry Murger était aussi doté d’une voix délicieuse, enjôleuse, douce et chaude, dont il savait user avec beaucoup de maîtrise pour obtenir des autres ce qu’il voulait.

Néanmoins, rien de tout cela n’appelait Henry Murger à devenir du jour au lendemain un écrivain célèbre, si ce n’est l’appui de quelques grands écrivains installés, qui reconnurent très tôt ses mérites, dont Arsène Houssaye qui le poussa à écrire des contes et des nouvelles. Champfleury, qui appréciait son humour au naturel, lui conseilla aussi d’en user dans ses récits. Ces amitiés notables lui donnèrent l'opportunité d'intégrer un quotidien littéraire intitulé « Le Corsaire », vestige de la Restauration en plein vieillissement qui recrutait à la pelle des nouveaux talents littéraires pour tenter de rester à flot.

Henry Murger, qui n’avait pourtant que 24 ans, décida alors de revenir ponctuellement, dans ses chroniques, sur ses premières années passées à Paris : des années de galère, de précarité, de "vache enragée" comme on dit aujourd’hui, en romançant différent souvenirs, et en transformant ses plus proches amis en personnages. Lui-même se rebaptise Rodolphe. Tout comme Murger en 1840, Rodolphe n’est pas encore un écrivain, mais un poète en herbe et un auteur de théâtre, bien qu’il ne parvienne pas à terminer ses pièces. Le second personnage le plus souvent mis en avant après lui est le peintre Marcel, inspiré de François Tabar, peintre spécialisé en grandes scènes historiques, auquel le succès des « Scènes de la Vie de Bohème » a d'ailleurs permis de se faire connaître. Comme Rodolphe, Marcel est un collectionneur de jeunes femmes, et de romances malheureuses. Vient ensuite le compositeur Schaunard, soit dans la vraie vie le peintre et brièvement musicien Alexandre Schanne, qui fut par la suite le doyen des Bohèmes, et par lequel beaucoup de détails sur le phalanstère furent connus. Enfin, il y a le philosophe et théologien Gustave Colline, qui est en fait un conglomérat de deux amis très proches, le philosophe Jean Wallon, personnage fantasque qui ne se déplaçait jamais sans avoir ses poches remplies de livres, et Marc Tripadoux, essayiste et critique d’art, qui ne fréquenta que brièvement les bohèmes, se rapprochant par la suite de Gustave Courbet. Murger aurait seulement emprunté à Marc Tripadoux son côté misanthrope et ombrageux pour créer Gustave Colline. Tout le reste vient de Jean Wallon.

Deux autres bohèmes se joignent plus courtement à ce quatuor : le journaliste Carolus Barbemuche (alias Charles Barbara dans le monde réel), qui veut rejoindre le phalanstère, et se soumet à une initiation lunaire comme s’il s’agissait d’une société secrète, et le sculpteur Jacques (alias Joseph Desbrosses, mort prématurément à 24 ans), dont Murger narre l’étrange obsession qui le prit, à la mort de sa jeune maîtresse, de vouloir mouler son visage pour en faire un buste.

Les « Scènes de la Vie de Bohème », primitivement appelées « La Vie de la Bohème » n'ont pas été tout de suite une œuvre définie. Murger les publiait de temps à autres, parmi d’autres écrits ou articles. Il s’est passé parfois de nombreux mois, voire une année entière, entre deux épisodes. C’est à partir de 1849 qu’un lecteur assidu, Théodore Barrière, metteur en scène de théâtre, particulièrement ému par la scène de la mort de Mimi, le grand amour de Rodolphe, proposa à Henry Murger d’en faire une adaptation théâtrale, qui connût un grand succès, même si Murger se disputa un temps avec son ami Félix Nadar, le célèbre illustrateur et photographe, mal à l'aise avec la distance qu'Henry Murger prenait avec la réalité – et notamment par rapport à la vraie Mimi, qui n’était pas encore morte en réalité.

S’ensuivit alors une proposition d’édition à Henry Murger, qui rassembla les nouvelles éparses, les réécrivit partiellement pour qu’elles soient en accord avec les changements effectués dans la pièce de Barrière, et les compléta de deux nouvelles inédites, l’une placée au début, présentant les personnages, et l’autre située à la fin, en guise de conclusion pessimiste.

Henry Murger voulait, semble-t-il, initialement fondre tous ses récits en un nouveau roman, mais l’éditeur était pressé, et Henry Murger conserva quelque amertume du collage hâtif de 23 nouvelles que fut ce premier livre, et cela conditionna hélas ses ouvrages postérieurs, trop travaillés, trop académiques, trop sérieux, et de ce fait, ce qui est pire, trop ordinaires.

Ce que l’on sait peu, c’est qu’une 24ème nouvelle a été supprimée du recueil définitif : « Son Excellence Gustave Colline ». Écrite en 1848, à la suite de la révolution qui chassa Louis-Philippe du pouvoir, elle se moque assez ouvertement de la curée des opportunistes républicains qui se jetèrent comme un seul homme dans la course à la députation pour étrenner cette jeune Assemblée Nationale. D’abord imposée par son éditeur, cette suppression fut cependant reconduite par Murger lui-même dans les éditions suivantes, ce dernier, relativement hostile à Napoléon III, regrettant à posterori de s’être moqué des républicains.

Les « Scènes de la Vie de Bohème » ont cependant bénéficié, plus qu’on ne pouvait s’y attendre, des imperfections de sa gestation. Son découpage en nouvelles ajoute au caractère mélancolique de ces nombreux regards jetés sur un passé révolu, par un homme pourtant encore jeune, mais qui n’avait alors plus que 8 ans à vivre et semblait en avoir la prescience. Chaque nouvelle semble un souvenir qui revient à l’esprit, comme nous racontons tous ainsi, dans le désordre et suivant les caprices de notre mémoire, des anecdotes de notre passé.

Tout le talent d’Henry Murger est de conter avec bonhomie et ironie des moments de la vie de jeunes gens qui entretiennent collectivement un rêve doré au sein d’une existence misérable, que chacun s’efforce d’oublier grâce à la camaraderie des autres, en multipliant les plaisanteries et les mots d’esprit. C’est d’ailleurs le grand mot dont chacun se targue : l’esprit, l’intelligence, l’aristocratie de l’âme, qui donnent à tous le courage de s’amuser de leurs poches vides, de leurs loyers impayés, des hardes sales ou élimées dont ils doivent se vêtir, de leurs œuvres d’art douloureusement achevées mais dont personne ne veut, des économies qui fondent, des expulsions de logement, et des éternelles chambres de bonne en soupente, auxquelles ils sont abonnés, et qui laissent passer les courants d’air et l'humidité.

Jamais Rodolphe ne se plaint. Il mène une vie qu’il a choisie, dont il veut croire qu’elle n’est qu’un mince sacrifice à supporter en préambule de la gloire. Et pourtant, la tristesse, inconsolable, humiliée, apparaît en filigrane. Les bohèmes la noient dans la seule drogue alors gratuite et légale : l’amour. Mais l’amour amène de grands chagrins; l’amour n'est qu'une illusion de plus, dont il est encore plus douloureux de s’arracher que de ses rêves de gloire. Rodolphe l’apprend à ses dépens, d’autant plus qu’il sent bien qu’il n’est pas semblable aux autres : autour des bohèmes, ne gravitent que de jeunes catins, qui ne recherchent ni la stabilité, ni la fidélité, mais la passion d'un soir ou d'une semaine avec un artiste imprévisible. Toutes finissent néanmoins par devenir des « lorettes », des jeunes femmes entretenues, soit par des aristocrates désoeuvrés, soit par des hommes d’affaires vieillissants. Contrairement aux bohèmes, les Mimi, les Musette, les Louise et les Phémie peuvent s’illusionner sur tout, sauf sur le manque d’argent, et l’impossibilité, quand on est bohème, de s’acheter des bijoux et des robes. Rodolphe leur en veut beaucoup pour cela, sans jamais pouvoir lui-même se passer d’elles. Au fond de lui, seul le modèle du couple bourgeois l'intéresse. Murger d’ailleurs profitera de sa renommée pour se mettre en ménage avec une Anaïs bien maternelle, qui partagera l'existence d'Henry Murger jusqu’à sa mort dans sa petite fermette du hameau de Marlotte (aujourd’hui incluse dans la ville Bourron-Marlotte), au cœur de la grande banlieue sud de Paris.

Bohème par contrainte, Henry Murger ne fut en réalité que le consignateur d’un romantisme à bout de souffle, dont il sut, comme personne d’autre, dessiner les dures limites dans un monde purement matérialiste.

Les « Scènes de la Vie de Bohème » sont aussi le premier vrai livre sur l’adolescence, car tous les bohèmes, dans ces récits, n’ont que 18 ou 19 ans, et leurs compagnes sont plus jeunes encore. C’est par leur immaturité impatiente et inquiète que tous ces personnages se reconnaissent et se soutiennent. Tous ne sont que des enfants qui voient, à chaque nouvelle journée, leurs rêves enfantins se fracasser davantage contre l’âpreté du réel, vaincu par cette notion souvent nouvelle pour eux : l’argent.

L’argent qui peut tout, qui empêche tout, qui dicte tout, alors qu’on a les yeux tournés vers les étoiles et l’oreille à l'écoute des muses. L’argent qu’on doit gagner en créant des choses stupides, alors qu’on ferait tellement plus beau pour le même prix, si seulement quelqu'un en voulait. L’argent, enfin, qui emporte toujours le cœur des belles, et qui, en se défilant des mains avides des bohèmes, les pousse à la malhonnêteté, à la dissimulation, à la tricherie.

« Qu’est-ce que tu veux ? Je suis un corrompu, je n’aime plus que ce qui est bon. » : C’est sur cette phrase prononcée par un Marcel désabusé, et néanmoins conscient de ne pas être aussi triste qu’il le devrait, que se referment ces « Scènes de la Vie de Bohème », qui émurent tant nos arrière-arrière-grands-parents.

Pourtant, l'ouvrage majeur d'Henry Murger a progressivement cessé d’être un livre de chevet durant les Années Folles. Trop immoral et pas assez humaniste pour intégrer les programmes scolaires, il fut même brièvement placé à l’Index par le clergé comme contraire à la morale chrétienne. Pourtant, le propre de cet ouvrage est de ne jamais être militant. Murger, par ailleurs, était mollement monarchiste. Il n’a jamais dit le moindre mal sur la religion, dans le sens où il n’a jamais écrit une seule ligne à son sujet. Il a chanté la vie et l’amour, sans pour autant laisser croire que rien ne les menaçait. Simplement, il pensait que se tourmenter ne servait à rien, et qu’il fallait profiter de chaque beau moment de l’existence, comme de chaque délai que l’on peut grappiller avant de payer une facture.

Il y a bien des éditions qui furent publiées des « Scènes de la Vie de Bohème », certaines illustrées et d’autres gonflées de préfaces, mais la plus intéressante est définitivement celle établie en 1911, pour le compte des éditions Garnier, par l’homme de lettres Paul Ginisty, lequel a fait un travail de recherche magistral, qu’il a exposé dans un long préambule biographique de 106 pages, décrivant la véritable personnalité d’Henry Murger, y compris son caractère affabulateur méconnu, qui le fâcha pendant quelques temps avec ses amis bohèmes (La mort de Mimi, déjà citée, extrapolée de sa maladie pulmonaire et qui ne survint que deux ans après le récit de Murger, ou le tableau « Passage de la Mer Rouge », sur lequel Marcel travaille durant des années, mais que François Tabar n’a jamais peint; et surtout une attitude arrogante et parfois cruelle prêtée aux bohèmes, que les vrais inspirateurs n’ont jamais eu). Paul Ginisty dépeint aussi le Henry Murger des dernières années, imbu, enrichi, transformé en salonnier et en chasseur, et mort non pas, comme on l’a souvent dit, d’une longue maladie, mais d’une brutale artérite à la jambe gauche, causée par l’excès de tabac sur un organisme précocement usé par des années de privations.

Enfin, en postface, Paul Ginisty a ajouté la nouvelle initialement supprimée « Son Excellence Gustave Colline », ce qui, en dehors de son caractère purement anecdotique, fait de son édition la seule et unique édition intégrale des « Scènes de la Vie de Bohème ».

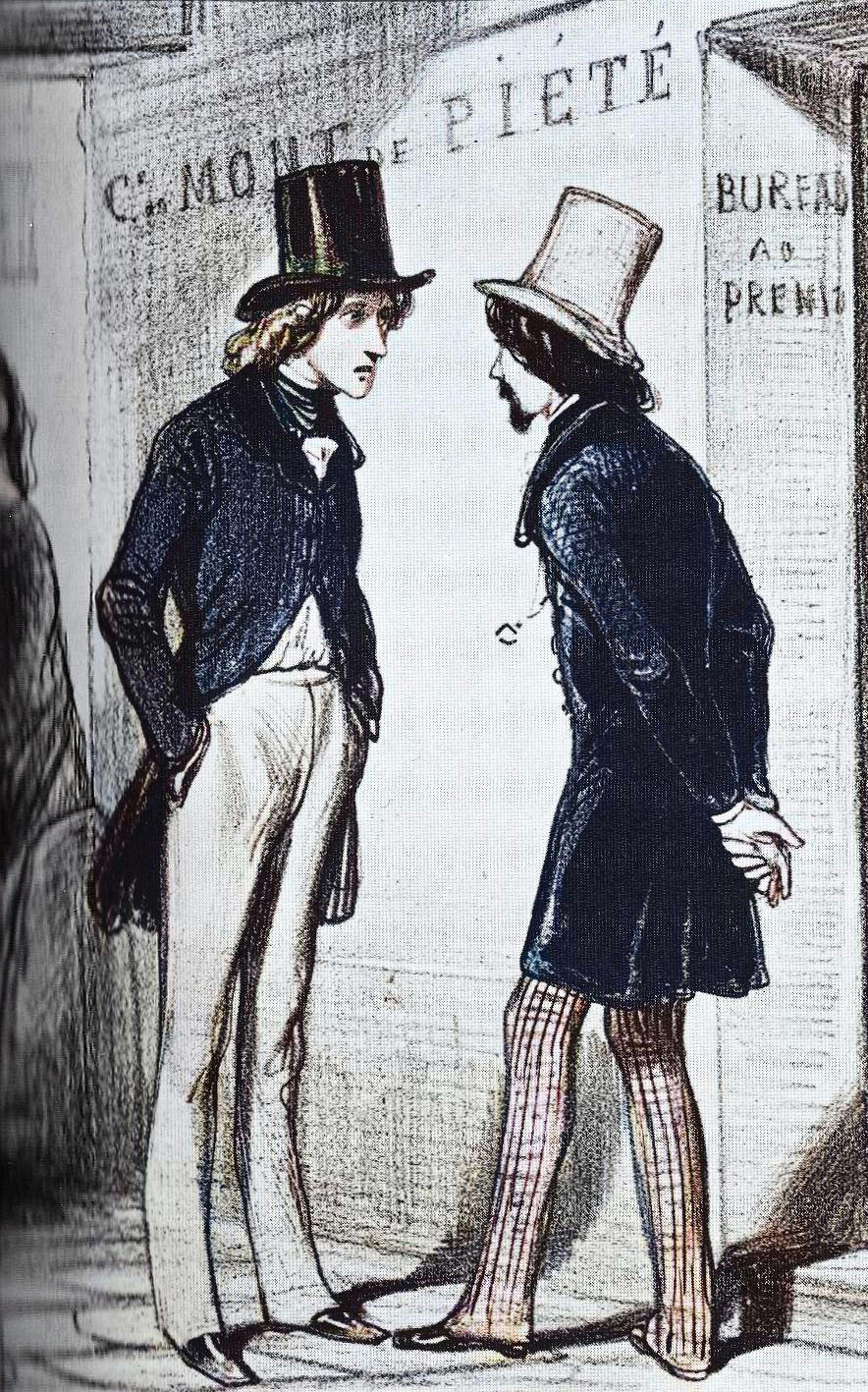

Six gravures de Félix Nadar illustrant la vie de bohème, postérieures à la mort d'Henry Murger, et reprises dans plusieurs éditions posthumes des « Scènes de la Vie de Bohème ». Colorisées via l'application Palette.

![KARL-HEINZ HELMS-LIESENHOFF - « Gretchen En Liberté » (1953) [Une Armée de Gretchen, Tome 3]](https://static.wixstatic.com/media/f75923_9344a43ce5b549bfa62458151a6b255b~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f75923_9344a43ce5b549bfa62458151a6b255b~mv2.webp)

![KARL-HEINZ HELMS-LIESENHOFF - « Gretchen En Liberté » (1953) [Une Armée de Gretchen, Tome 3]](https://static.wixstatic.com/media/f75923_9344a43ce5b549bfa62458151a6b255b~mv2.jpg/v1/fill/w_292,h_292,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f75923_9344a43ce5b549bfa62458151a6b255b~mv2.webp)

![LÉO TAXIL - « Les Amours Secrètes de Pie IX [Tome 1 ] » (1881)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_d010b147a8cd415abdd1e92d4d794819~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f75923_d010b147a8cd415abdd1e92d4d794819~mv2.webp)

![LÉO TAXIL - « Les Amours Secrètes de Pie IX [Tome 1 ] » (1881)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_d010b147a8cd415abdd1e92d4d794819~mv2.jpg/v1/fill/w_292,h_292,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f75923_d010b147a8cd415abdd1e92d4d794819~mv2.webp)

![[FRIEDRICH] ARMAND [STRUBBERG] - « À La Frontière Indienne » (1859)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_61c7fbcc45de41d686323245f9ebaee5~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f75923_61c7fbcc45de41d686323245f9ebaee5~mv2.webp)

![[FRIEDRICH] ARMAND [STRUBBERG] - « À La Frontière Indienne » (1859)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_61c7fbcc45de41d686323245f9ebaee5~mv2.jpg/v1/fill/w_292,h_292,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f75923_61c7fbcc45de41d686323245f9ebaee5~mv2.webp)

![ADOLPHE D'ENNERY [PIERRE DECOURCELLE] - « La Grâce de Dieu » (1891)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_e752ff31decb4a50a5654f3f72a56a8f~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f75923_e752ff31decb4a50a5654f3f72a56a8f~mv2.webp)

![ADOLPHE D'ENNERY [PIERRE DECOURCELLE] - « La Grâce de Dieu » (1891)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_e752ff31decb4a50a5654f3f72a56a8f~mv2.jpg/v1/fill/w_292,h_292,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f75923_e752ff31decb4a50a5654f3f72a56a8f~mv2.webp)

![KARL-HEINZ HELMS-LIESENHOFF - « Gretchen Sans Uniforme » (1951) [Une Armée de Gretchen, Tome 2]](https://static.wixstatic.com/media/f75923_466d240d602f4e919f8d1baf3b23f38b~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f75923_466d240d602f4e919f8d1baf3b23f38b~mv2.webp)

![KARL-HEINZ HELMS-LIESENHOFF - « Gretchen Sans Uniforme » (1951) [Une Armée de Gretchen, Tome 2]](https://static.wixstatic.com/media/f75923_466d240d602f4e919f8d1baf3b23f38b~mv2.jpg/v1/fill/w_292,h_292,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f75923_466d240d602f4e919f8d1baf3b23f38b~mv2.webp)

![MME CONSTANT AMÉRO [MARIE AMÉRO] - « La Fille du Vigneron » (1890)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_31f55105300040678b84841c9cd7ee03~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f75923_31f55105300040678b84841c9cd7ee03~mv2.webp)

![MME CONSTANT AMÉRO [MARIE AMÉRO] - « La Fille du Vigneron » (1890)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_31f55105300040678b84841c9cd7ee03~mv2.jpg/v1/fill/w_292,h_292,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f75923_31f55105300040678b84841c9cd7ee03~mv2.webp)

![[FRIEDRICH] ARMAND [STRUBBERG] - « À La Frontière Indienne » (1859)](https://static.wixstatic.com/media/f75923_61c7fbcc45de41d686323245f9ebaee5~mv2.jpg/v1/fill/w_781,h_850,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/f75923_61c7fbcc45de41d686323245f9ebaee5~mv2.jpg)

Excellent